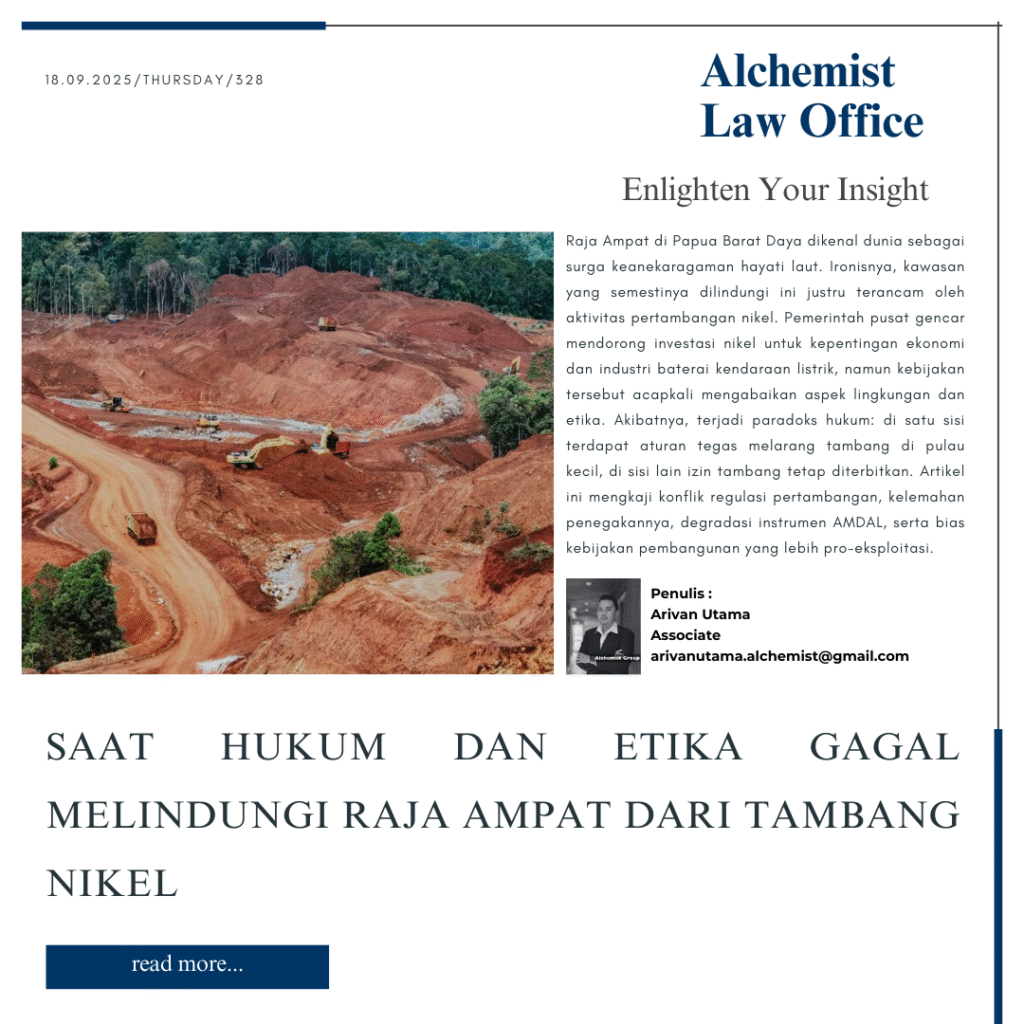

Raja Ampat di Papua Barat Daya dikenal dunia sebagai surga keanekaragaman hayati laut. Ironisnya, kawasan yang semestinya dilindungi ini justru terancam oleh aktivitas pertambangan nikel. Pemerintah pusat gencar mendorong investasi nikel untuk kepentingan ekonomi dan industri baterai kendaraan listrik, namun kebijakan tersebut acapkali mengabaikan aspek lingkungan dan etika. Akibatnya, terjadi paradoks hukum: di satu sisi terdapat aturan tegas melarang tambang di pulau kecil, di sisi lain izin tambang tetap diterbitkan. Artikel ini mengkaji konflik regulasi pertambangan, kelemahan penegakannya, degradasi instrumen AMDAL setelah UU Cipta Kerja, serta bias kebijakan pembangunan yang lebih pro-eksploitasi. Dengan bertumpu pada prinsip kehati-hatian, keadilan antargenerasi, nilai intrinsik alam, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat, artikel ini mengkritisi praktik hukum dan kebijakan yang kontradiktif serta mengusulkan langkah korektif seperti moratorium tambang, penguatan AMDAL, dan pengutamaan konservasi serta pariwisata.

Konflik UU Minerba vs UU Pesisir: Larangan vs Izin Tambang Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara tegas melarang kegiatan tambang di pulau kecil. Pulau dengan luas ≤2.000 km², termasuk gugusan Raja Ampat, masuk kategori ini. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tambang di pulau kecil menimbulkan kerusakan irreversibel dan melanggar keadilan antargenerasi. Namun, Undang-Undang Minerba membuka ruang investasi tanpa membatasi pulau kecil secara eksplisit. Akibatnya izin tambang di Raja Ampat pernah dikeluarkan, meski bertentangan dengan UU PWP3K. Contoh nyata adalah PT Gag Nikel di Pulau Gag yang masih beroperasi dengan alasan memiliki AMDAL lama dan dianggap sebagai aset negara. Dalih jarak dari kawasan wisata juga kerap digunakan, padahal secara ekologis pencemaran tidak mengenal batas administratif.

Meskipun UU dan putusan MK jelas melarang, implementasi di lapangan lemah. Pemerintah baru mencabut empat IUP di Raja Ampat pada 2025 setelah tekanan publik. Namun, satu perusahaan tetap dibiarkan beroperasi. Audit Kementerian LHK menemukan pelanggaran serius: pencemaran pantai, penambangan di luar izin, hingga eksplorasi tanpa dokumen lingkungan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan adanya diskriminasi dalam penerapan hukum. Dengan demikian, aturan progresif sering kali berhenti di atas kertas, tidak efektif melindungi lingkungan.

UU Cipta Kerja melebur izin lingkungan ke dalam perizinan berbasis risiko. Akibatnya, AMDAL bergeser dari instrumen substantif menjadi syarat administratif. Partisipasi publik dipersempit, kewajiban pencabutan izin diubah menjadi diskresi pejabat, dan evaluasi lingkungan kehilangan kekuatan menahan proyek bermasalah. Kasus di Raja Ampat menunjukkan AMDAL yang lemah memungkinkan tambang tetap beroperasi meski berdampak besar. Pelemahan ini berbahaya karena menghilangkan fungsi AMDAL sebagai benteng pengendali dampak lingkungan.

Kebijakan nasional lebih berpihak pada ekspansi nikel ketimbang pelestarian. Indonesia menjadi pemasok nikel terbesar dunia, namun mengorbankan puluhan ribu hektar hutan dan ekosistem pesisir. Raja Ampat pun tidak luput dari bias ini: pemerintah mengutamakan nilai ekonomi jangka pendek, meski potensi wisata berkelanjutan jauh lebih menguntungkan tanpa merusak alam. Paradigma pembangunan eksploitatif ini bertolak belakang dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi berkelanjutan. Secara etis, kebijakan seperti ini juga melanggar prinsip keadilan ekologis.

Prinsip kehati-hatian menuntut larangan tambang di wilayah berisiko tinggi. Prinsip keadilan antargenerasi menolak pewarisan kerusakan pada anak cucu. Prinsip nilai intrinsik alam mengingatkan bahwa alam layak dihormati bukan hanya karena manfaat ekonominya. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga dijamin konstitusi. Semua prinsip ini terabaikan dalam praktik tambang di Raja Ampat. Dari perspektif etika, eksploitasi nikel di pulau kecil bertentangan dengan keadilan ekologis dan moralitas pembangunan.

Penutup

Kasus Raja Ampat menunjukkan hukum dan etika gagal melindungi lingkungan bila kebijakan bias pada eksploitasi. Untuk itu, diperlukan moratorium tambang di pulau kecil, penguatan kembali fungsi AMDAL, harmonisasi UU Minerba dengan UU PWP3K, serta prioritas pada konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Melindungi Raja Ampat bukan hanya kewajiban hukum, melainkan amanah moral bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

– Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

– Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

– Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

– Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

– Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023.